|

�@�����b�g���̇@�@���v��ȏo�Y�ɂ��s�K�Ȗ������Ȃ�

|

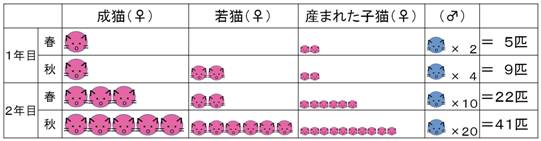

�@���L�͈�x�ɑ����̎q���o�Y���܂��i1�`8�����炢�j�B���ɔL�͌���r���Ƃ����āA����ƊW�Ȃ��Ɍ���ɂ�藑�q���r������D�P���܂��B

�@�Ⴆ�A�̂�L�i���j���S�C�i�����Q�C�����j��N�Q��o�Y�����ꍇ�̌v�Z�ł́D�D�D

�@�N�R��o�Y��A���̏o�����������ꍇ�͂���ɑ����Ȃ�܂��B

�@�����W�c�́A�P���J�O����A�E�C���X���`���a�i�L���ׁA�G�C�Y�A�����a�j�A�O���������i�m�~�A�n�W���~�A�mᝃq�[���_�j�j�A�����������i�����NJ��A�����j�Ȃǂ̕a�C�����s����댯�������܂�܂��B��������`���ǂ��W�c�ɓ������ꍇ�A�ň��ȃP�[�X�ł͂��̑��������Ɏ��邱�Ƃ�����܂��B

�@��������܂߂āA�l�Ԃ�����������ĊǗ��ł��鐔�ɂ͌��E������܂��̂ŁA���v��ȏo�Y�ł̑������ƂȂ�Ȃ��悤�A�K�Ȏ��瓪�����l���܂��傤�B

|

�@�����b�g���̇A�@���I�������Ȃ��Ȃ�A�l�Љ�ł̐����Ŏ��炵�₷���Ȃ�

|

�@�A�L���y������A�X�v���[�s�ׁi�A�}�[�L���O�j�̌����A�p�j�A�꒣��ӎ��̌����i��ʎ��̂̑������̌����j�Ƃ���ɔ����U�����̌����i�P���J�O���A�G�C�Y�A���̑��`���a�̜늳���̌����j�����҂���܂��B�܂��A����ɔ����o���A�����A�������A�H�����Ȃǂ��Ȃ��Ȃ�A�Y�������邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�܂��B

�@�s�D�E������p��̊O����̐��i����́A���I�����̌��������R�ł���A�{���̐��i���ς��킯�ł͂���܂���B����āA�w�����x�̑���Ƃ͂Ȃ�Ȃ����߁A�K�v�Ȃ����͂�����ƍs�����Ƃ��d�v�ł��B�܂��A���i�͂P�Ό㔼������Œ蒅���邽�߁A�����̐������⎔�����͏d�v�ł��B

�@���I�s���ɂ͌̍�������A��ʓI�Ɏ�p���S�T�ԂŌ������A��U�����ł����܂�ƌ����Ă��܂��B�K���Ƃ��Ē蒅���Ă��܂��ꍇ������܂��B�L�̃X�v���[�s�ׂɑ��鋎����p�͑����ɂ����k�������i�����U.�V������`�j�B

|

�@�����b�g���̇B�@���B�펾���̗\�h�Ƃ��Ă̌���

|

�@�q�{�����E�����̓E�o�ɂ���āA���B�펾���̒��ł�����������q�{�{�^�ǂ�A�q�{����A�q�{�������A�q�{��ᇁA�����X��A������ᇁA������ᇂȂǁA���B��̊e���ɋN���鎾��������ł��܂��B

�@�܂��A���B��ᇁA�S�����؎�A�O���B���A�����͑B��Ȃǂ̐��z�������ɉe�����鎾���̔�������ቺ�����܂��B���ł����̓��B��ᇂ́A�����E�o��p�����ɂ���āA����O��0.5���A�P��ڔ�����8���A�Q��ڔ�����26���Ɣ�������}������ʂ�����Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@  �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@�@�@ �@�@�@

�@�����X��/�q�{���� �@�@�q�{�{�^���@�@ �@�@�@���B��ᇁ@�@�@�@�@�@������ᇁ@�@�@�@�@�����͑B��

|